在学术文献或专业资料的阅读过程中,读者常会遇到带有特殊标记的注释信息。这些补充说明内容通过规范化标注方式,既保障了主体内容的连贯性,又为深度阅读提供了有效支撑。作为文档辅助说明的重要形式,脚注与尾注在使用场景与呈现方式上存在显著差异。

注释系统的功能特征解析

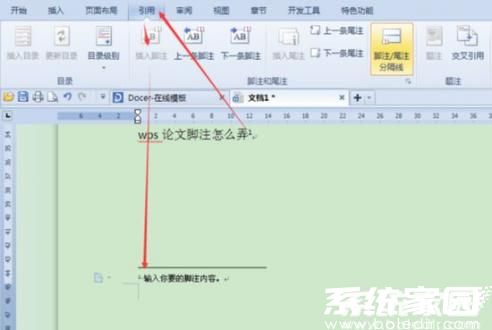

1、内容构成差异:注释体系由编号标记与解释文本共同构成完整注释单元。每个注释单元允许包含多层级文字信息,支持常规文档的所有排版操作。区别于简单的文字标注,专业注释系统要求实现标记与解释文本的智能关联。

2、空间定位区别:页面底端注释区是脚注的标准呈现位置,主要针对本页特定内容进行即时解读。文档末端的尾注区域则承担汇集全篇引用文献的功能,常见于学术论文的参考文献列表。这种空间分布差异直接影响读者的查阅体验。

3、应用场景区分:脚注多用于解决局部术语解释或临时补充说明需求,通过当页注解避免打断阅读动线。相较而言,尾注系统更适用于构建完整的引用体系,常见于学位论文的参考文献著录,通过文末集中展示增强学术严谨性。

学术写作规范要点

在进行专业文档创作时需注意:

1、摘要部分应聚焦研究创新点,避免常识性内容赘述。引言特有的背景说明功能不应与摘要混淆,更需规避主观性评论文本的介入。

2、标题信息与摘要内容需形成有效互补,杜绝简单重复造成的阅读冗余。

3、保持说明文本的逻辑层次,通过递进式结构设计增强可读性。语句组织需遵循因果律原则,确保语义表达的精准度。

4、复杂句式在注释系统中应谨慎使用,建议采用主谓宾明确的基础句式。在保证信息完整性的前提下,通过分段控制实现内容模块的最优化呈现。